一段奧秘壯闊的西農曆史

一處多元融合的文明見證

7月11日

一記落槌聲在法國巴黎響起

“西夏陵”被列進《世界遺產名錄》

成為中國第60項世界遺產

歷盡千載滄桑的西夏陵

與此中隱藏的中漢文明password

一夜之間進進全球視野

2025年7月11日,在法國巴黎,中方代表團在結合國教科文組織第47屆世界遺產年夜會上慶賀“西夏陵”申遺勝利。新華社記者 張百慧 攝

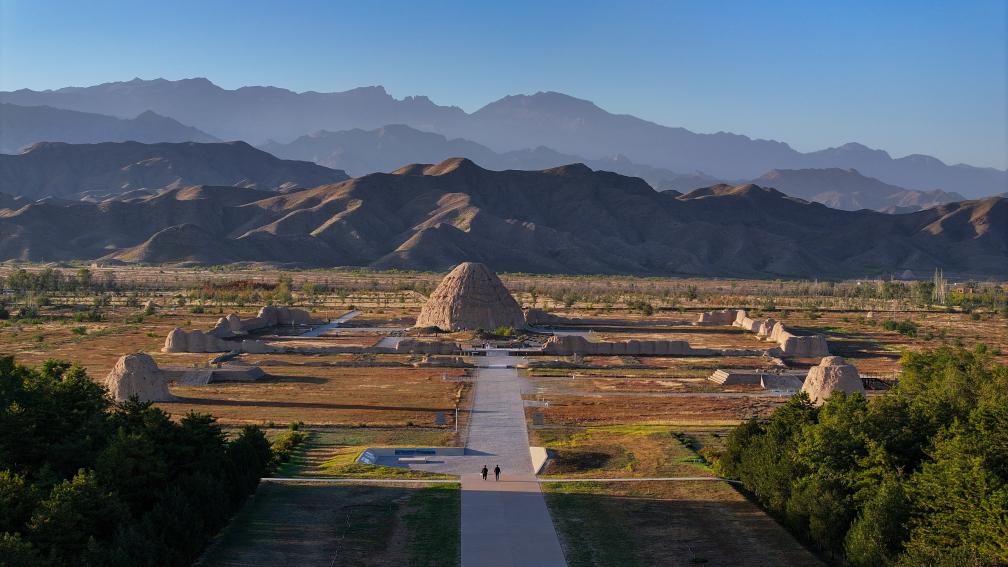

2025年7月10日拍攝的西夏陵1號陵與2號陵。新華社記者 王鵬 攝

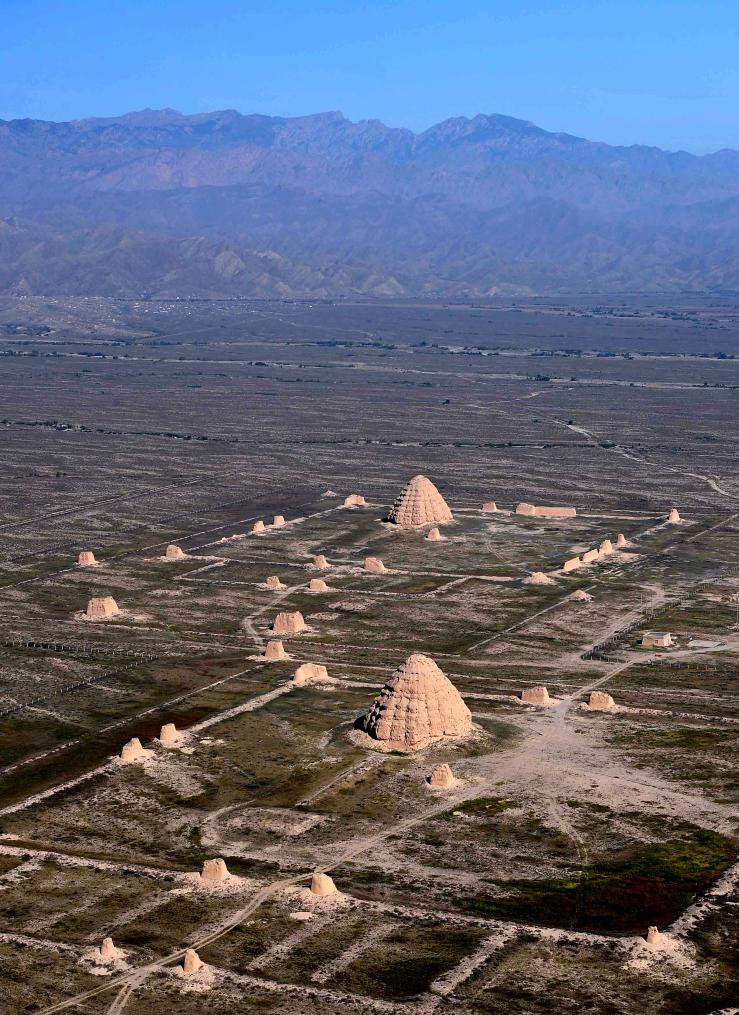

西夏陵坐落在賀蘭山下

面向九曲黃河

仰望著銀川平原

包含9座帝陵

271座陪葬墓

一處年夜型北端建筑遺址

和32處防洪工程遺址

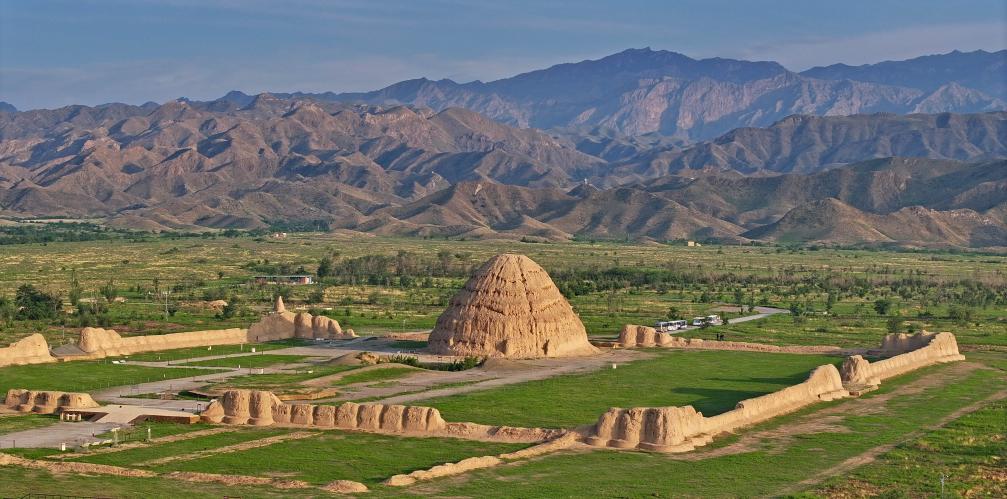

2024年10月10日拍攝的西夏陵3號陵。新華社記者 馮開華 攝

2008年9月17日拍攝的西夏陵3號陵。 新華社記者 王鵬 攝

公元1038年

黨項人李元昊樹立西夏王朝

與兩宋、遼、金并立

國都設于興慶府(今寧夏銀川市)

壯盛時曾雄踞河西走廊

公元1227年

包養網排名西夏被成吉思汗的蒙古鐵騎攻滅

王朝從此鳴金收兵

西夏陵就此在風霜中沉靜700余年

2002年在寧夏銀川市城區拍攝的始建于西夏時代的承天寺塔。 新包養華社記者 王廣壯 攝

20世紀30年月

德國飛翔員沃爾夫·卡斯特

飛越寧夏賀蘭山時

被山下包養鱗次櫛比的奧秘巨冢吸引

于是用相機將它們定格

并收錄進其《中國飛翔》一書

這是現存最早的西夏陵記憶材料

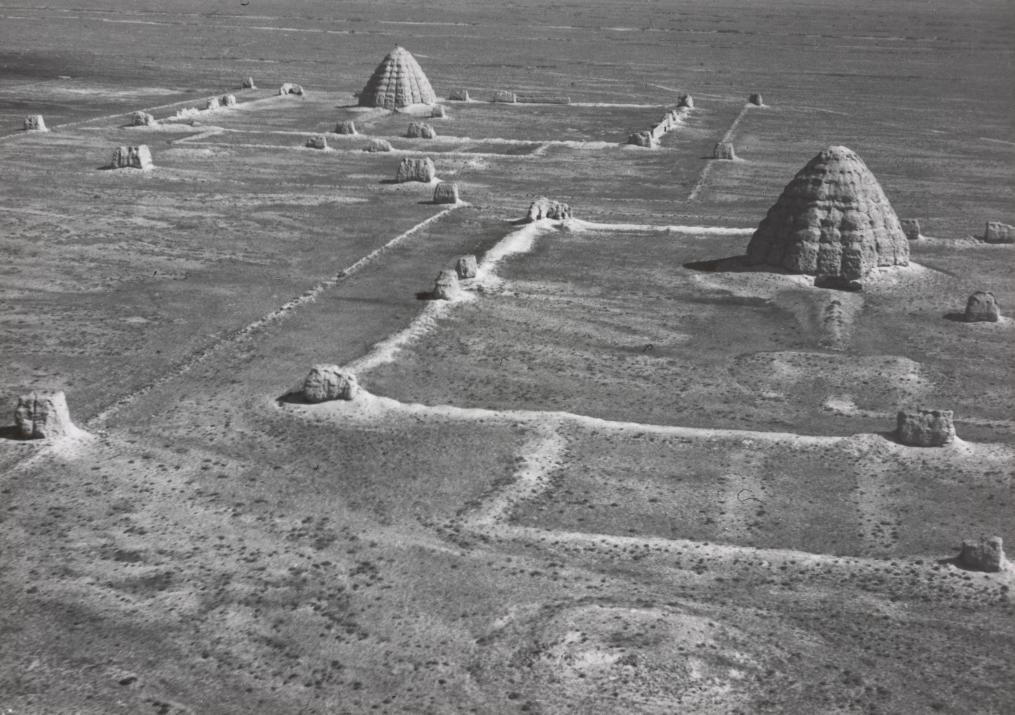

20世紀30年月德國飛翔員卡斯特飛越寧夏賀蘭山時拍攝的西夏陵3號陵。新華社發

20世紀30年月德國飛翔員卡斯特飛越寧夏賀蘭山時拍攝的西夏陵1號陵和2號陵。新華社發(獨家授權發布)

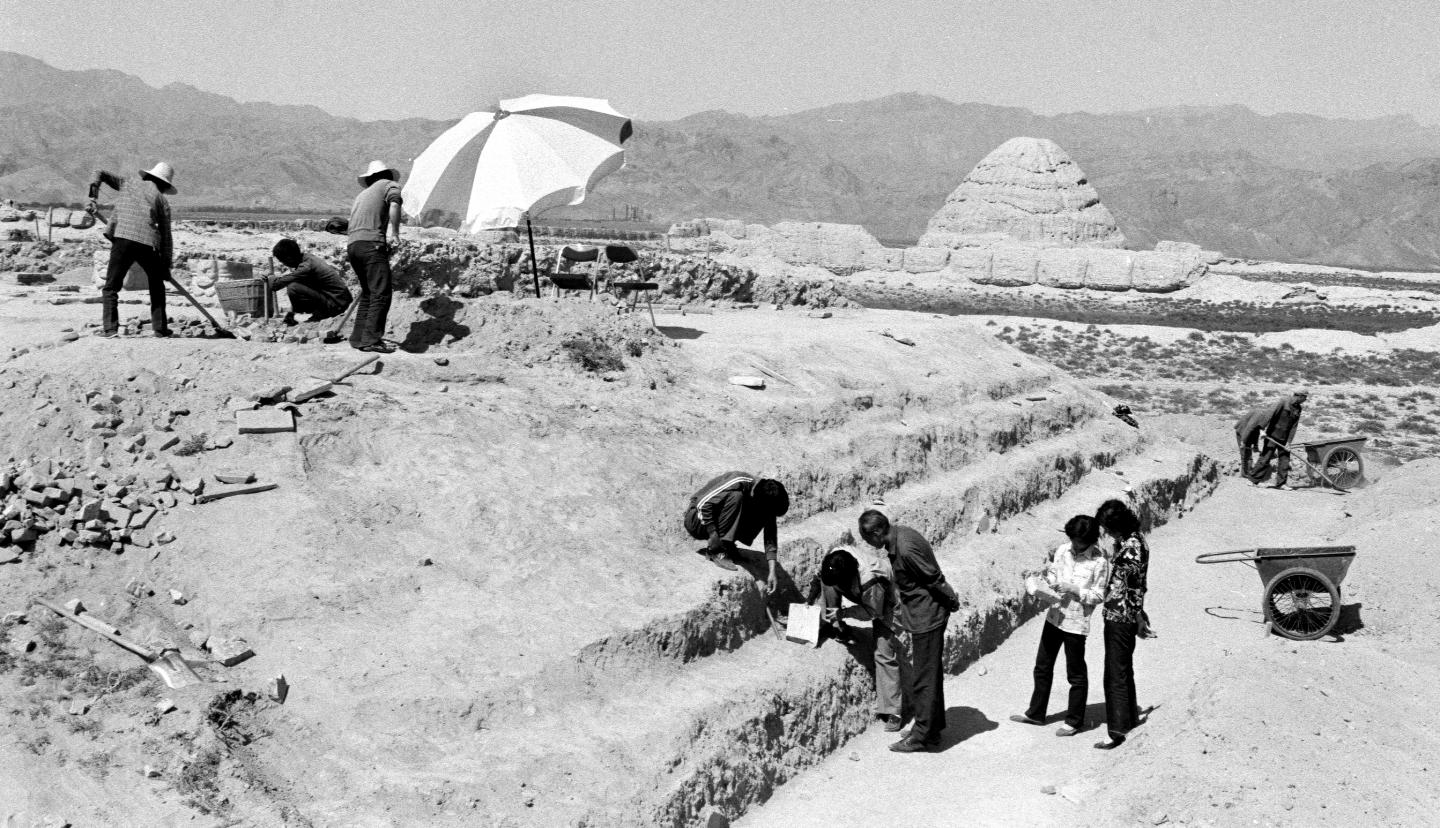

20世紀70年月

西夏陵初次進進考古學界視野

幾代人嘔心瀝血

逐步揭開了西夏陵的奧秘面紗

1987年,考前人員在挖掘西夏陵區3號陵東碑亭遺址。 新華社記者 陳思禹 攝

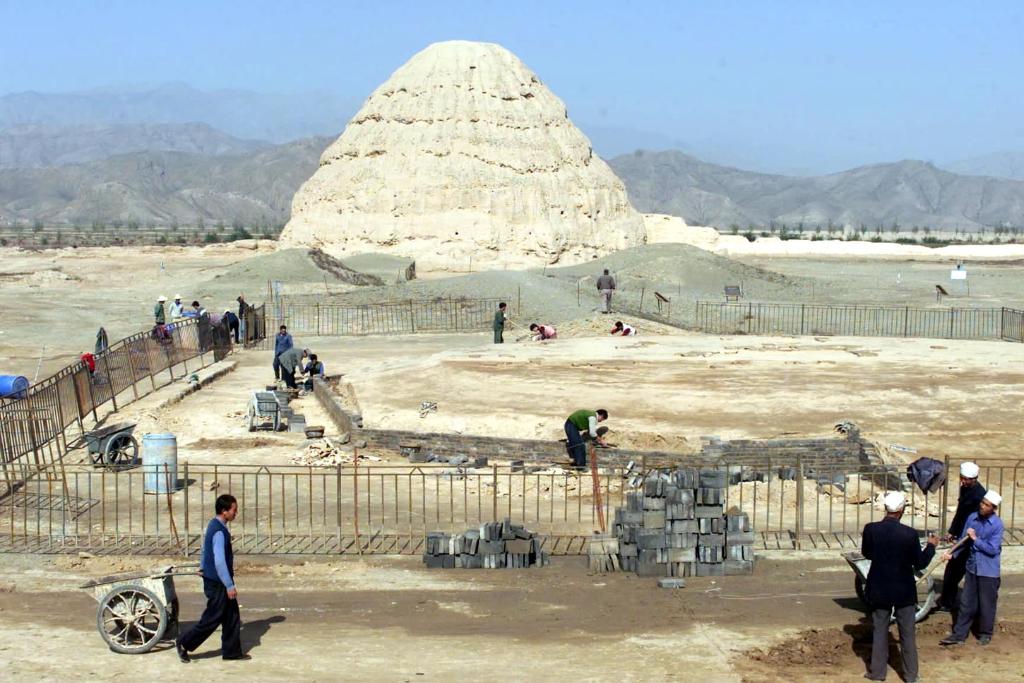

2001年拍攝的西夏陵3號陵空中建筑遺址考古挖掘現場。 新華社記者 劉泉龍 攝

7100余件優美館躲文物陸續出土

西夏文明畫卷日益清楚

用于馱碑的石雕力士志文支座

兼有突厥石人、釋教力士和漢族碑座作風

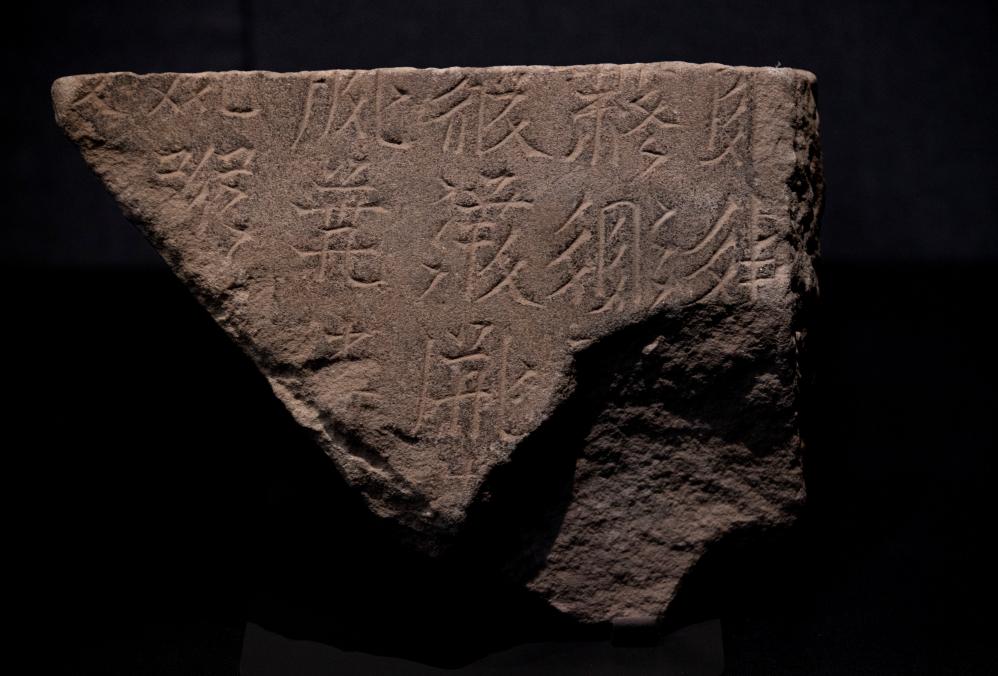

大批西夏文和華文殘碑

既展示了西夏文字的復雜奧秘

也印證了宋夏文明的深刻交通

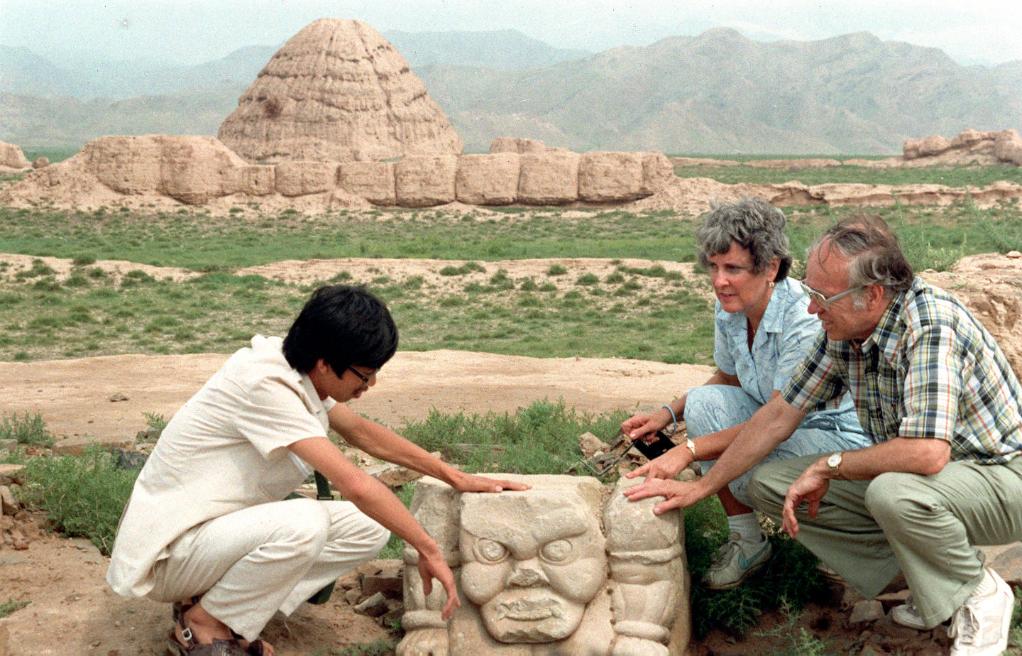

1988年,美國游玩者離開西夏陵,對文物奇跡發生了濃重的愛好。新華社記者 王輝 攝

2025年7月9日在西夏陵博物館拍攝的西夏陵出土文物紅砂巖石雕力士志文支座。新華社記者 楊植森 攝

這是2025年7月5日在西夏陵博物館拍攝的西夏文灰砂巖殘碑。新華社記者 楊植森 攝

琉璃鴟吻、迦陵頻伽、雕龍欄柱

獸面紋瓦當、滴水等

大批建筑構件殘件

復原了西夏陵舊日恢弘富麗的面孔

2019年10月2日,游客在寧夏銀川市的西夏陵博物館不雅看展出的瓦當、滴水。新華社記者 馮開華 攝

2025年7月9日在西夏陵博物館拍攝的西夏陵出土文物迦陵頻伽。新華社記者 楊植森 攝

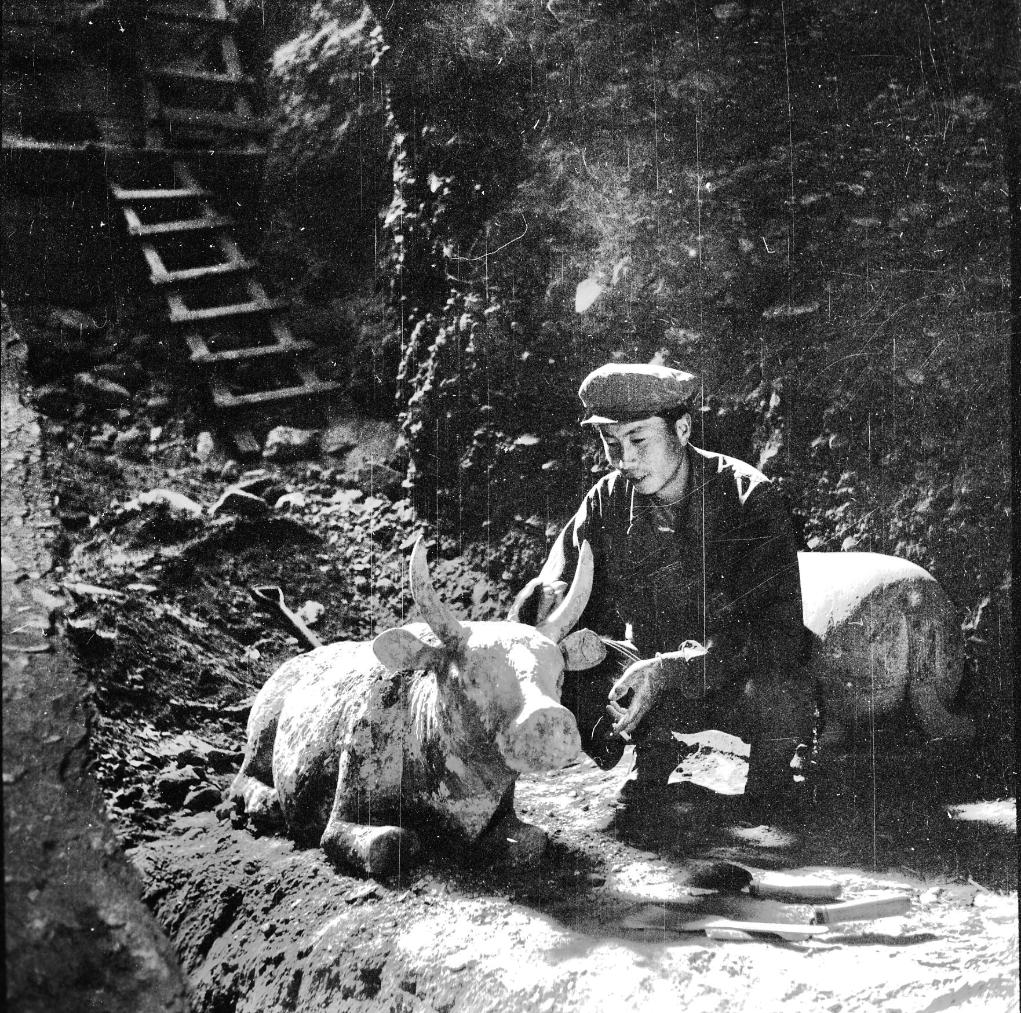

鎏金銅牛、白瓷板瓦、絲織品等

反應了西夏對華夏

高明手產業技巧的繼續與立異

20世紀70年月,任務職員在西夏陵101號陪葬墓中清算出土的鎏金銅牛。新華社發

這是在寧夏博物館展出的“鎮館之寶”鎏金銅牛(2024年11月26日攝)。新華社記者 馮開華 攝

從選址看

西夏陵合適華夏王朝帝陵背山面水的傳統

2008年9月17日拍攝的西夏陵1號陵和2號陵。 新華社記者 王鵬 攝

在陵園布局上

西夏帝陵保留了傳統帝陵中

陵門、獻殿、神道、石像生等組成要素

以及神道—陵城的軸線對稱布局特征

但又多有立異

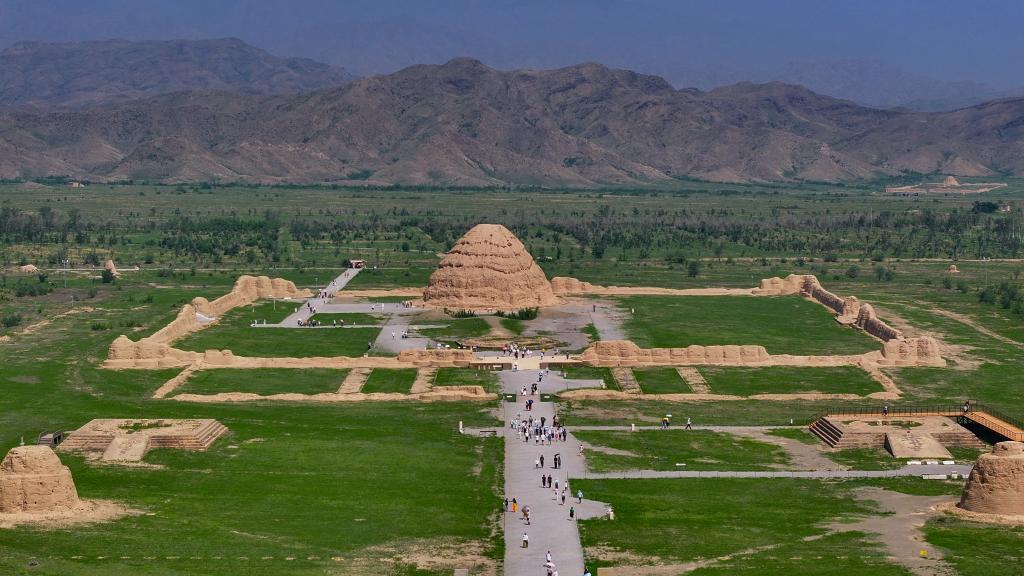

2025年7月10日包養拍攝的西夏陵3號陵。新華社記者 楊植森 攝

2025年7月10日拍攝的西夏陵3號陵。新華社記者 馮開華 攝

其以相似遼塔的密檐式夯土實心高塔

作為陵臺

墓道封土呈凸起魚脊狀

2025年7月10日拍攝的西夏陵3號陵。新華社記者 王鵬 攝

在陵城中軸線外

獻殿、墓道封土、墓室、陵塔

組成北偏西的另一條軸線

表現了黨項族的原始崇奉

2025年7月10日,游客在西夏陵景區3號陵觀賞。新華社記者 馮開華 攝

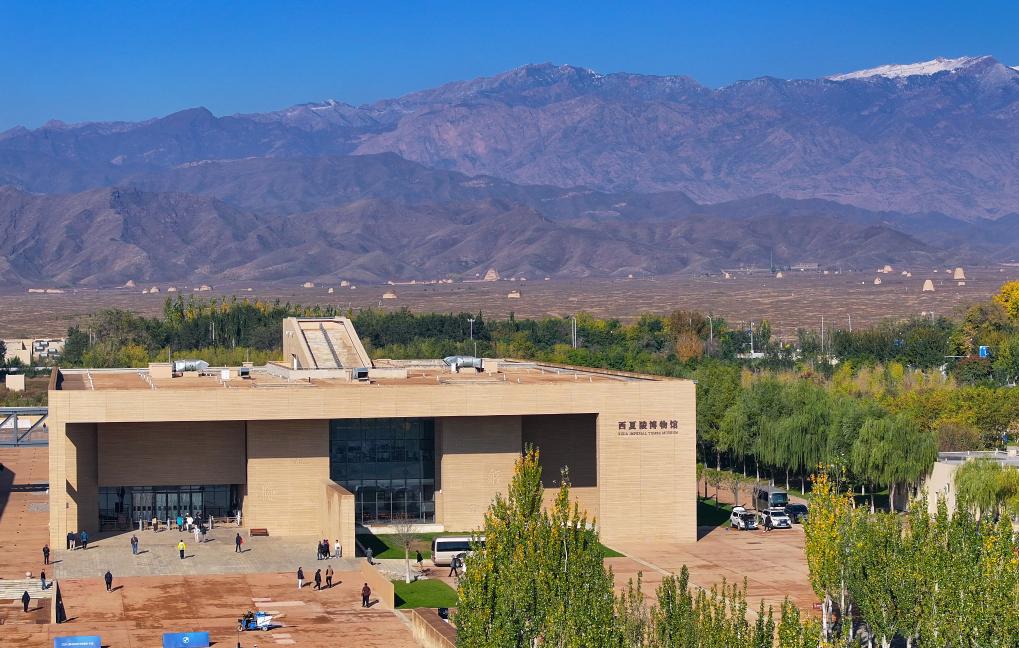

1972年初次考古挖掘

1988年景為全國重點文物維護單元

2012年列進中國世界文明遺產準備名單

2025年景為世界文明遺產

西夏陵維護治理任務連續“進級”

取得世界遺產委員會高度評價

全部陵區面孔面目一新

吸引更多國際外游客

和西夏學喜好者前去

2025年7月10日拍攝的西夏陵2號陵。新華社記者 王鵬 攝

2025年7月9日,任務職員應用西夏陵遺產監測預警平臺對陵區停止監測。新華社記者 楊植森 攝

2025年7月10日,游客在銀川市西夏陵景區觀賞。新華社記者 馮開華 攝

2024年10月10日在寧夏銀川拍攝的西夏陵博物館,遠處是西夏帝陵和陵塔。新華社記者 馮開華 攝

歷盡千載風霜

一朝名動全國

巍巍西夏陵安然鵠立

與賀蘭山蒼莽一體、雄奇壯不雅

2025年7月10日拍攝的星空下的西夏陵3號陵。新華社記者 王鵬 攝

多平易近族多元文明千年前的融合

培養了奇特殘暴的西夏陵

這種多元共生的聰明

作為文明成長的密鑰傳播至今

為人類文明成長供給了啟發和鑒戒

史乘終會泛黃

文明生生不息

中國汗青這般鮮活

中漢文明這般殘暴

銜接古今的西夏陵

正等待人們來此尋跡

記者:王鵬、馬思嘉、馮開華、楊植森

編纂:張鋮、胡秋思

材料照片:銀川西夏陵區治理處 中國照片檔案館

發佈留言